الدور التنموي والحضاري للقطاع الثالث/ قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي

بقلم الدكتور/ محمد السيد علي حامد

1. أهمية القطاع الثالث في الاقتصاد المعاصر

تُشيد المجتمعات المعاصرة بالقطاع الثالث باعتبار دوره المهم في سد الثغرات التي تركها الاقتصاد المعاصر في قطاعيه العام والخاص، وفي علاج الأزمات المتكررة جراء السعي وراء تعظيم الربح خلال فترة طويلة خلفت آثارا اقتصادية وبيئية واجتماعية وخيمة، لم تقدر السياسات الاقتصادية المتنوعة على علاجها، بل ترميم ثلومها بسبب الإفراط في الاستثمار والإنتاج ولو على حساب سلامة البيئة والحفاظ على الموارد.

ومع الجهود المتكررة لتحسين مستويات المعيشة خاصة في الدول الأكثر فقرا؛ فإن الخلل لا يزال واضحا بين مجتمعات تنعم بمستويات مرتفعة من النمو ومتوسطات الدخل .. ومجتمعات لا زالت تبحث في سبل الخروج من أزماتها، تائهة في دوامة تجارب المناهج الوافدة من هنا أو هنالك .. وكل هذه جهود ضائعة ما لم توجد جهود نظامية تنطلق من المجتمع ذاته اعتمادا على القطاع الثالث الذي يضم القطاع الأكثر من المجتمع، والذي يزخر بطاقات هائلة لو أحسن كل مجتمع توجيهها وحشدها نحو كفاية الحاجات وتحقيق الطموحات.

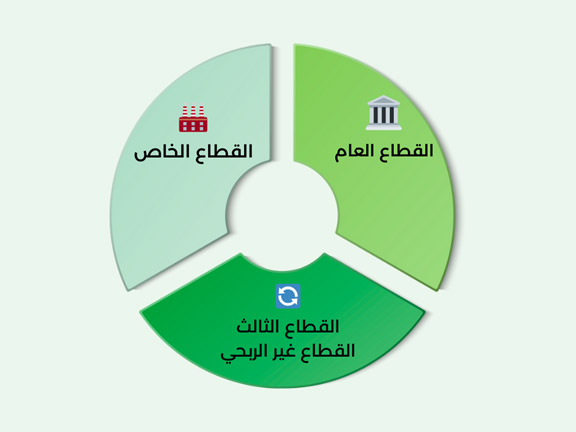

والقطاع الثالث هو وسيط بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو مركز الثقل في العملية التنموية بما يوفره من فرص عمل، وما يحققه من كفاية كثير من الحاجات، من خلال المنظمات غير الربحية، التي تهدف في الأساس إلى تأمين الحياة الكريمة وتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمعات، ومن خلال الجهود العابرة لمختلف أفراد المجتمع انطلاقًا من القيم الدينية والإنسانية، وعلاقات القربى وصلات النسب، وغيرها من أشكال العلاقات الإنسانية.

2. مركزية القطاع الثالث في الاقتصاد الإسلامي

إن قطاع البر والإحسان أو القطاع الثالث أحد أهم مرتكزات التنمية في الاقتصاد الإسلامي، وقد مهد الاقتصاد الإسلامي قواعده على أرض صلبة، إيمانا بالإمكانات الهائلة التي يحظى بها والتي هي ضمانة الاستدامة، فمؤسسات القطاع الثالث في الاقتصاد الإسلامي مؤسسات أصيلة في العملية التنموية، وفقا للنموذج التنموي الذي يقرره الاقتصاد الإسلامي، والذي يراعي الأبعاد الاجتماعية ويجعلها وثيقة الصلة بالنشاط الاقتصادي.

إن التحديد الموضوعي والاجتماعي الذي يعرفه الاقتصاد الإسلامي للإنتاج والاستهلاك، وعدالة التوزيع، وإعادة التوزيع المتكررة، والإجراءات الفاعلة لضغط مستويات الدخول من أعلى ورفعها من أسفل؛ أمورٌ لا يوجد نظير لها في اقتصاد من الاقتصاديات، ولولا اللهث وراء النموذج التنموي الغربي ما بَعُدت الشُّقَّة بيننا وبين نموذج التنمية الإسلامي، الذي هو نموذج مثالي، إنساني واقعي، ذو مرونة كافية لمواجهة الأزمات والتعاطي مع المحن والنكبات .. كيف لا وهو يفتح من الزكاة تيارات متدفقة وروافد متننوعة تلبي المتطلبات الحياتية، وتدعم التنمية البشرية، على مستويات شتى تشمل القضاء على الفقر، وتوفير المرافق العامة، والأمن الاجتماعي والغذائي، فضلا عن دورها في تحقيق الانسجام الاجتماعي والتجانس الثقافي بين أفراد الأمة.

وعلى الرغم من خلاف العلماء حول قاعدة في المال حق سوى الزكاة، والخلاف الواقع حول تصحيح هذا الحديث أو غيره، فإن تاريخ قطاع البر والإحسان والتطبيق العملي الذي صاحب عملية الإحسان على مدار التاريخ؛ قد أكدا على أن فعل الخير سمة من سمات هذا المجتمع، وأن إسهامات هذا القطاع لا يجوز أن تنقطع رأسيا أو أفقيا، أما رأسيا فعلى مستوى الفرد فإنه لا يجوز لآحاد الناس أن يمتنع عن الصدقة مطلقا، وفي كل الأحوال تطبيقا لقاعدة المباح بالجزء لا بالكل(1)، وتأسيسًا على النصوص المتكررة التي توجب صدقة على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، والأوامر المتكررة بالإحسان ولو بشق تمرة، وذم مانع الماعون ولو كان آنية يحتاج إليها أحد الجيران.

وأما أفقيا فقد تقرر أن أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية لها مقومات وشروط لا يمكن أن توجد بدونها، على رأس هذه المقومات: إيجاد المجتمع الصالح ، القادر على إعمار الأرض، وسياسة الناس بما فيه صلاح دنياهم ومعاشهم، مع التصدي لكل فساد يعرض لهذا المجتمع، ذلك هو مصداق التوجيه الإلهي {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]. وتلك المهمة دائمةٌ لازمةٌ وهي فرض كفاية على المجتمع المسلم {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]

3. الدعائم الفكرية والعملية لاستدامة القطاع الثالث في المجتمع المسلم:

إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع البر الذي يقوم على أعمدة مختلفة ويختل بقدر اختلال شيء منها، تتصل هذه الأعمدة بكل مناشط الحياة وجوانبها، كما تعرض لها آية البر في قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177].

إن أعمدة مجتمع البر كما تصورها الآية السابقة هي:

- العقيدة السليمة، التي تنطلق منها باقي التصورات الضرورية عن الإنسان، وعلاقته بالكون، ودوره الاستخلافي الإنمائي في فترة وجوده على الأرض.

- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها العبادات المختلفة، التي ضُرب بها المثل؛ لما لها من دور تهذيبي على المستوى النفسي (الصلاة)، ودور تكافلي على المستوى الاجتماعي (الزكاة).

- التكافل الدائم، والاعتراف بالوظيفة الاجتماعية للمال، فيمتنع المسلم عن كنزه ويخرج حقوق المال تعبدا، ويزيد في العطاء تطوعا، تطبيقا لنموذج الاقتصاد الإسلامي في الإنفاق الاجتماعي، الذي يسد الحاجات، ويقضي على الفقر ويدعم التنمية في جانبها الإنساني بالاهتمام بالفرد الذي هو عماد التنمية؛ لأن الاستثمار في العنصر البشري كما يقول الرائد صالح كامل: “هو من أهم وأقدس الاستثمارات المطلوبة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية على السواء”(2)، وهو نوع مهم من الإعمار الذي أُمِر به الإنسان على حد وصفه رحمه الله.

- الالتزام بالقيم الأخلاقية في الأقوال والأفعال ونزاهة المعاملات، والتعامل على أساس القيمة، وإيجاد التوازن بين حظوظ الدنيا وثواب الآخرة.

- استدامة الإعمار والتنمية في مختلف الأزمنة والأحوال؛ تطلُّعًا إلى بناء الحضارة المستمرة، التي تستوعب الأجيال المختلفة، عملًا بمبدأ أبي الدرداء وقد قيل له: أتغرس بعد الكبر وأنت شيخ وهي لا تُطعَم إلا بعد عشرين سنة أو ثلاثين؟ فقال: وما عليّ أن يكون الأجر لي والهناء لغيري؟(3).

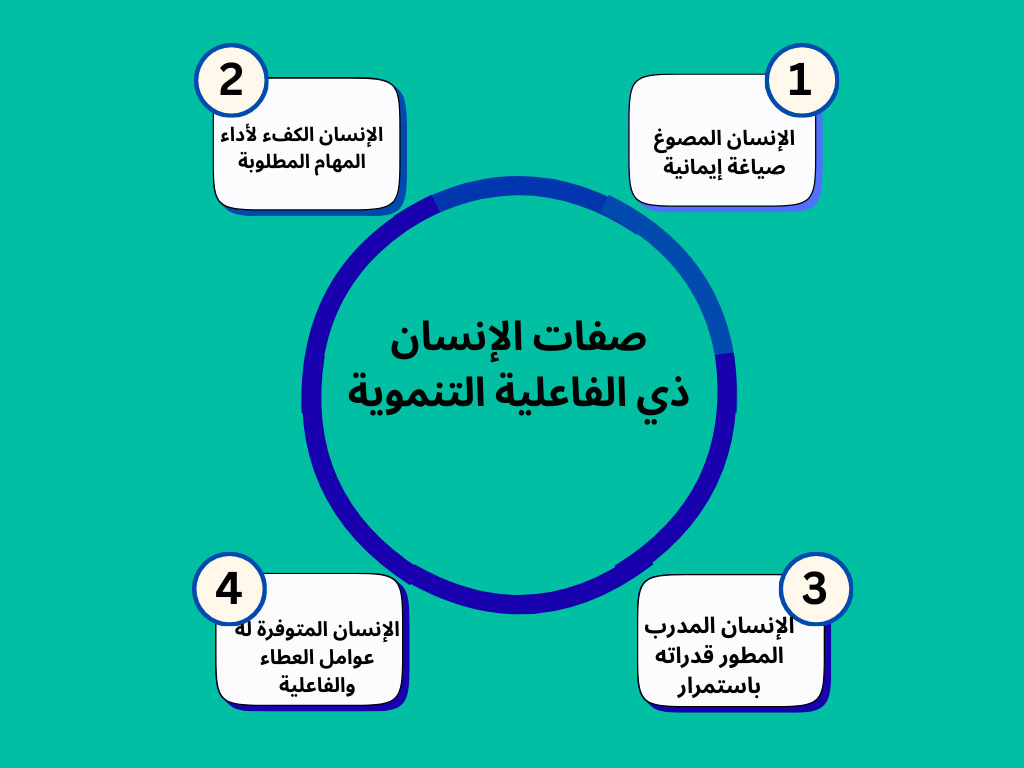

وهذه المقوِّمات قد ضمنت استمرارية التنمية؛ انطلاقا من عناية التنمية في المنهج الإسلامي بالفرد المسلم وهي ركيزة من ركائز التنمة في هذا المنهج كما يصف الرائد صالح كامل بقوله: “كما تم نشر النور الإلهي بفرد من قريش صلى الله عليه وسلم، وبثُلَّة من القلوب العامرة بالإيمان، فإن الإنسان يظل هو مركز الجهد التنموي، ويقع عليه عبء إحداث التنمية الاقتصادية، وإحداث التحولات الجذرية في هذا العالم، ولكن من هو ذلك الإنسان؟

- إنه الإنسان المصوغ صياغة إيمانية.

- إنه الإنسان الكفء لأداء المهام المطلوبة.

- إنه الإنسان المدرب المطور قدراته باستمرار.

- وهو الإنسان المتوفرة له عوامل العطاء والفاعلية.

فالإيمان يصنع إنسانًا ذا إرادةٍ يعمل أضعاف ما يعمله الآخرون، كما أن الصياغة الإيمانية تحفظ موارد وممتلكات المؤسسة من الهدر ومن السرقة عندما يكون الله سبحانه هو رقيب العامل“(4).

إن الاقتصاد الإسلامي بكافة مرتكزاته المذهبية والفقهية، وما فيه من سياسات رائدة، ضَمِن لهذا القطاع أن يعمل كشلالٍ مستمرٍّ وتيارٍ متدفِّقٍ يموِّل التنمية في المجتمعات الإسلامية على مدار التاريخ، ولا يمكن -على سبيل المثال- إحصاء الدور التنموي الذي لعبه الوقف لتوفير المرافق الأساسية، وتحقيق الضمان الاجتماعي، وقضاء الحاجات، وإيواء المشردين، وكفالة طلبة العلم، وإقامة المدارس، ودور المبيت، وسقاء المارة.

ولا يمكن حصر التطوعات المستمرة على مدار تاريخ المسلمين، والمنح التي كانت تُمنح لطلبة العلم للقضاء على الأمية، ونشر العلم والثقافة بين العامة، وتعليم الحرف والصناعات وتطوير الحياة الاجتماعية. وعناية المسلمين بهذا الأمر بلغت حدًّا لا نظير له سواء من قبل الأفراد أو المؤسسة الرسمية، إيمانًا بمبدأ الاستخلاف وقيمة العمارة التي أمر الله بها الأمة جميعا أفرادا وجماعات، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال القطاع الثالث سواء على مستوى الفرد وحده أو مستوى الجماعات.

4. دور قطاع البر والإحسان في حفظ الكرامة الإنسانية

تتعدد الأدوار التنموية التي ترتبط بقطاع البر والإحسان، ويصعب استقصاؤها في هذه الورقة المختصرة، ولكونها متنوِّعة ومتوزِّعة على ركائز هذا القطاع المتمثلة في الزكاة، والتطوعات، والوقف، والكفارات والنذور وغير ذلك، وإن كانت متكاملة متجمِّعة في بوتقة واحدة هي التنمية بمعناه الشامل. وأكتفي بالإشارة إليها في هذا الانفوجراف:

وأحبُّ أن أتعرض هنا لجانب من الجوانب ذات الصلة بدور القطاع الثالث في التنمية بمعناها الشامل، والذي لا يذكره كثيرون في أدواره، أعني: حفظ الكرامة الإنسانية على مستوىً تجاهلته جميع الحضارات والثقافات، وهو دوره في تأمين حياة كريمة للأرقاء والمستعبدين، وذلك من ناحية التأسيس ومن ناحية الاستدامة، أو حفظها من جانب الوجود والعدم كما هو التعبير المقاصدي الدارج.

إن أوامر القرآن الكريم ومندوباته تتصل بغايات بالغة الحكمة، ومن ذلك أن أطول آية جاءت في القرآن الكريم هي آية المداينة [البقرة: 282]، والتي تعرَّضت لتوثيق الديون والإشهاد عليها؛ ليكون الحق مرتبطا بضمانات موضوعية أو مادية. لم تتعرض هذه الآية إلى ضمانات تتعلق بجسد الإنسان أو حريته، كما كان معروفا لدى الأمم السابقة.

نعم، لقد كان الاسترقاق يجري كثيرا بسبب الديون .. حصل ذلك عند اليهود، واليونان، والرومان، والعرب أنفسهم(5)، وهو تسلُّط خطير وانحراف كبير لا تقف توابعه عند استرقاق الحر، فالتاريخ ينبئنا عن المنزلة التي كان عليها الرقيق، والتي كانت شديدة الانحطاط، حيث لم يكن الرقيق يمثِّل أكثر من سلعة تباع وتشترى وتمتهن وتؤذى حد القتل!

أما الدين الخاتم الذي جاء ليقيم اعوجاج الدنيا ويصلح أعطابها، فقد وقف عند حد التوثيق الموضوعي الكتابي أو الإشهادي، أو المادي من خلال ربط الدين بأصل مالي، ولم يجعل لأحد سلطانا على جسد أحد ليأخذ كله أو يقتطع منه قطعة، على النحو الذي صوره شكبير في رائعته “تاجر البندقية”.

واحتاط القرآن كثيرا لمثل هذه الانحرافات فقبل أن يتحدث عن الدَّين وإثباته يتحدث عن الربا الذي أثقل الفقراء بالدين، وزادهم فقرًا وبؤسًا ورقًّا ومهانةً، وينهى عن هذه الآلية التمويلية المدمرة، ولا يقف عند هذا الحد، بل يدعو إلى إنظار المعسر إلى وقت يساره وقدرته على السداد، ثم يندب الدائن إلى التصدق بهذا الدين، فكثير من حالات الدين تحدث لأجل كفاية حاجات المرء الأساسية، وترتبط بالعجز الدائم عن السداد، والله سبحانه رب جميع الخلق ضمن لجميعهم معايشهم، وجعل لهم حقا في الحياة وحقا في الموارد، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وأرباب الأموال هم أهل إحسان الله سبحانه وهم أولى بالإحسان لعباده من بعدُ. ثم يضع القرآن الكريم المرء أمام ضميره حينما يذكره بيوم الحساب؛ ليعلم أن كل نعيم الدنيا لا يساوي فكاك النفس في الآخرة، وأنه محاسب على إحسانه وإساءته جميعا(6)، وهذا هو هدي هذه الآيات {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) } [البقرة: 278 – 281].

هكذا يحوِّل الإحسان في الإنظار والتصدُّق دون انحراف الإنسانية واستعباد الأمم والشعوب، وهذا دور بسيط من الأدوار المختلفة التي لعبها هذا القطاع على مدار تاريخه، بل حتى قضية الرقِّ أسهم فيها هذا القطاع بدور رائد، فقد اعتبر الإسلام الرق عارضًا والأصل هو الحرية، ثم وظًّف نظمه الاقتصادية للقضاء على هذه الظاهرة، وتحسين أحوالها طوال مدة القضاء عليها، فجعل كثيرا من موارده الإجبارية والتطوعية مصادر لتمويل عتق الرقيق، بل بلغ به حد الإعظام حينما جعله نموذجا قياسيا لأجر كثير من الأعمال فيقول: “من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة”(7)، ويكفي حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار»(8).

وهو ندب إلهي عظيم جعل رجلاً مثل علي بن حسين رضي الله عنهما يعمد إلى عبد له قد عَرَض عليه فيه عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ثمنا؛ جعله يستقل هذا الثمن أمام أجر إعتاقه لوجه الله!

وبمثل هذه الأدوار الإنسانية للقطاع الثالث تحرر الرقيق في المجتمع الإسلامي، حتى أوشكت هذه الظاهرة على الاختفاء من المجتمع الإسلامي، وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الظاهرة تختفي وتتلاشى بفضل عمليات البر والإحسان كانت دول غرب أوربا تتنافس فيما بينها على استعمار الأمم الأخرى في آسيا وأفريقيا؛ لتسخيرهم في خدمة إعمار هذه البلدان الجديدة، ومن هنا نشطت تجارة الرقيق مرة أخرى، فقام التجار بالذهاب إلى القرى الأفريقية وهجموا على البشر الآمنين ونقلوهم في طرود ضخمة إلى بلادهم، وفي سبيل ذلك لم يكن هؤلاء التجار يتورعون عن استعمال القسوة المفرطة والأساليب الوحشية، فقد كانوا في بعض الأحيان يحرقون قرى سكان أفريقيا ليضطروا إلى الهرب والفرار مذعورين، فيقوم التجار بالتقاطهم ودفعم إلى السفن التجارية، لتنقلهم إلى بلاد أوربا لتبدأ مأساة حديثة للرقيق لم تنته إلا مع إعلان إلغاء الرق لظروف اقتصادية، ومع ذلك ففي الوقت المناسب ولما توفرت الظروف لإعادة الإنسانية إلى أصلها أعلنت دولة مثل تونس المسلمة إلغاء الرق قبل دول أوربا وذلك سنة 1837م(9).

إن هذه مجرد أمثلة على الدور الحضاري والإنساني الذي لعبه قطاع البر والإحسان، وهو قطاع أساسي في الاقتصاد الإسلامي، أما تأصيله وبيان أسسه المذهبية ومرتكزاته الفقهية؛ فيحتاج إلى حديث آخر في قابل الأيام إن شاء الله، على أنني أحب أن أختم بنص مؤسس للمفكر الكبير الدكتور عبد الكريم الخطيب يبين إلى أي مدى رسَّخ الاقتصاد الإسلامي فكرة البر والإحسان حتى كاد يصل إلى الواجبات يقول رحمه الله:

“البذل ، والإيثار ، طبيعة راسخة فى الأمة العربية .. وقد جاء الإسلام فزكَّى هذا الخلق و نمَّاه، وعلا به عن منازع الفخر ، أو اكتساب الحمد ، أو نباهة الذكر ، وغير ذلك من الدوافع التي كانت تدور في نفس العربي في الجاهلية، وتدعوه إلى التسخِّى والكرم .. وأقام مكان هذه الدوافع مشاعر الأخوة الإنسانية ، وعواطف الرحمة والحنوِّ ، وتعشُّق المُثُل الكريمة التي تقتل دواعى الأثرة وحب الذات ، وتسمو بالإنسان إلى منازل التضحية والفداء..

ولقد جاء الإسلام فى هذا بأروع أساليب التربية وأقوم سبل التوجيه، لابراز هذه المعانى الطيبة، وتجليتها في أكمل صورة وأحسنها .. وأول ما عُنِي به الاسلام في منهج هذه التربية هو وضع المال بالموضع الذي يجعل منه أداة نفعٍ عامٍّ ، لا مصدر تسلُّط على الناس، ولا مظهر تفاخر به.. وإنما المال وسيلة لا غاية .. ووظيفته سد المطالب ، وقضاء الحاجات ، ووصل الأقارب وذوى الأرحام ، وعون البائس والمحتاج ! . فمن حصل فى يده المال ولم ينل منه حظ نفسه ، وحظ أهله وولده ، وحق الفقراء والمساكين؛ فقد ظلم نفسه ، وأساء استخدام النعمة التي أنعم الله بها عليه …”(10).

(1) تقول هذه القاعدة: إن المباح إذا كان يجوز لآحاد الناس فعله أو تركه، فإنه لا يجوز لعموم الناس ذلك، فلا يباح بالكلية في حق جميع الناس، وهو كذلك في حق الفرد، فلا يجوز لبعضهم فعل جميع المباحات وترك جميع المندوبات وارتكاب كل المكروهات، فلابد من ترك بعض المباح وفعل بعض المندوب، وترك ارتكاب بعض المكروه، وما يُطلب من الفرد في بعض الأوقات يطلب من بعض الأمة. ينظر: الموافقات، للشاطبي ج (1ص 224؛ وأصول الفقه، محمد أبو زهرة ص: 47.

(2) دور النظام الضريبي المستقَى من أحكام الزكاة في زيادة الادخار ورفع حجم الاستثمارات والتنسيق الضريبي بين الدول العربية، الشيخ صالح كامل، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات، القاهرة ۹ – ۱۱ نوفمبر ۱۹۹۳م، ضمن الأعمال الكاملة ص 831.

(3) اللطائف والظرائف، للثعالبي ص: 75.

(4) الإسلام والتنمية والدور الإنمائي للمصارف الإسلامية وأهمية تنمية الموارد البشرية، مؤتمر المعهد العربي للدراسات المصرفية، القاهرة ٢٤-٢٦ أكتوبر ١٩٩٢م، ضمن الأعمال الكاملة ص 353.

(5) ينظر: قصة الملكية في العالم، على عبد الواحد وافي، ص: 50 – 54 والرق في الجاهلية والإسلام، إبراهيم محمد حسن الجمل ص:155؛ والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ج 10 ص: 242 وما بعدها و ج 14 ص 155. ودائرة المعارف البريطانية، ج 2، ص: 779 مادة (slavery).

(6) مدين بالفضل في هذه الفكرة إلى مناقشة علمية مع سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد سراج أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.

(7) ينظر: قصة الملكية في العالم، ص: 125؛ ومبادئ نظام الحكم في الإسلامي، عبد الحميد متولي، ص: 400، والنظم الإسلامية، حسن إبراهيم حسن، ص: 305.

(8) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله (3/ 144) حديث رقم (2517).

(9) ينظر: دائرة المعارف البريطانية، ج 2، ص: 779 مادة (slavery)؛ وحقوق الإنسان في الإسلام، والشيخ محمد الغزالي، ص: 99؛ مبادئ الاقتصاد، الإنتاج والقيمة والتوزيع، عبد الحفيظ عبد الله عيد ص: 71.

(10) السياسة المالية في الإسلام، عبد الكريم الخطيب ص209.